Maranhão

As Florestas de Palmeira

ROSALVA SILVA

Seis da manhã o grupo de mulheres se reúne. Munidas de água em garrafas pet, machados, frutas e às vezes uma farofinha, partem em direção às florestas de babaçu. São quebradeiras de coco, mulheres que carregam uma tradição de extrativismo sustentável centenária no nordeste brasileiro.

Nos interiores do Cerrado maranhense a vegetação nativa frutifica, sobretudo, em forma de coco babaçu. As palmeiras cobrem a porção mais ao norte do Bioma, nas regiões de transição para a floresta amazônica. Originalmente os babaçuais tomavam conta de de uma área de 18,5 milhões de hectares – o que equivale a mais ou menos a 75% do estado de São Paulo.

Onde ainda existem em abundância, geralmente as palmeiras são chamadas de “mãe de leite” pois há gerações e gerações garantem o sustento de comunidades rurais. Rosalva Silva, nascida e criada quebrando coco na comunidade rural Palmerândia, interior do estado, define: “a colheita do coco babaçu pode resumir o nosso modo de vida, integrado à natureza e coletivo”.

Há pelo menos 90 anos mulheres camponesas que vivem em interiores do Pará, Maranhão, Piauí e Tocantins sustentam a vida a partir do coco babaçu. São camponesas de comunidades tradicionais que têm um modo de vida e ofício bem específico forjado a partir da relação com as palmeiras. As “mães” árvore fornecem alimento, adubo, fonte de renda e até moradia. “Da palmeira se aproveita tudo: com a palha você cobre a casa, faz parede. Com a casca do coco faz o carvão e o artesanato. Da massa do coco você usa pra preparar mingau, bolo, pudim, biscoito ou coloca no shake. Com o interior do mesocarpo faz remédio, coloca em ferida porque é altamente cicatrizante. Sem contar a amêndoa que gera o azeite”, explica Rosalva.

No Brasil, estima-se que cerca de 300 mil mulheres tenham como principal ofício a extração do coco babaçu, sendo que a maioria está concentrada no estado do Maranhão. Espalhados pelos interiores profundos do Cerrado, os babaçuais se tornaram o meio de vida ao redor do qual as comunidades tradicionais desenvolveram suas atividades, construíam sua ancestralidade e seu estilo de vida. Mesmo com a aproximação do processo de mecanização do campo entre as décadas de 1970 e 1980, e o desenvolvimento da indústria algodoeira na região, essas comunidades mantiveram-se conectadas ao extrativismo do babaçu e cultivo de pequenas roças, com um esquema de subsistência totalmente integrado ao ambiente local.

“Todo povo tem, seja ele de qual for, uma relação muito forte com meio onde vive. Seja uma aldeia, uma comunidade tradicional, um quilombo… Uma das veias principais da relação com aquele meio é a questão da produção, da sustentabilidade”, diz Rosalva. Ela diz que se na terra onde uma comunidade vive existe um mecanismo que permite o sustento, é natural que se mantenha uma relação de afeto, um bem querer, com a fonte mantenedora da vida.

No caso de muitas comunidades tradicionais do Maranhão, a relação entre as quebradeiras e palmeiras extrapola o interesse econômico ou meramente material. Como ocorre com outras comunidades tradicionais, por exemplo as raizeiras de Goiás, alguns elementos da natureza viram entidades: nutre-se um tipo de devoção às árvores e plantas de uso tradicional. Rituais, rezas e valores culturais cercam a colheita dos frutos ou semeadura da roça.

“Ave Palmeira, que sofre desgraça,

Malditos derrubam, queimam e devastam.

Bendito é teu fruto que serve de alimento

E no leito da morte ainda nos dá sustento.

Santa mãe palmeira,

Mãe de leite verdadeiro.

Em sua hora derradeira,

Rogai por nós quebradeiras”.

“Na nossa região o avanço da criação de gado e a devastação das terras mudou a economia. A fórmula econômica dos fazendeiros foi tirando os espaços dos roçados, foi afastando o babaçu… Aí a forma de produzir e de viver também foi mudando.”

ROSALVA SILVA

ILHADOS ENTRE CERCAS

Nos interiores do Maranhão, a história dos últimos 40 anos é a história de conflitos fundiários. Após aprovação da Lei Sarney de Terras, em 1969, quilômetros e quilômetros de terras públicas foram leiloadas e compradas por latifundiários. Porém, muitos dos terrenos já eram habitados por comunidades tradicionais que nos territórios de uso comum haviam desenvolvido modos próprios de vida e produção. O pesquisador Evaristo Neto, da Universidade Federal do Maranhão, explica que após a lei centenas de comunidades viram seus territórios serem expropriados. “Aparecia alguém com um título da terra e as comunidades que não tinham documentos perdiam o acesso a espaços para fazer roças, soltar animais. Ao longo dos anos, foi ficando cada vez mais difícil de produzir e manter a vida que conheciam”, diz.

O imbróglio fundiário atingiu o limite entre o final dos anos 1980 e início dos anos 1990, quando eclodiram dezenas de conflitos entre comunidades organizadas reivindicando a posse de territórios onde viviam há decádas e os novos proprietários de terras. “São populações que só foram procurar segurança jurídica quando foram alcançadas pela insegurança, pelas relações capitalistas”, analisa Evaristo. Na opinião do pesquisador, “a necessidade de registrar documentos em cartório não era algo que fazia parte do cotidiano das comunidades, não fazia sentido dentro dentro dos moldes culturais em que viviam”.

O descompasso entre as formas de viver e produzir das comunidades tradicionais e os novos modelos de desenvolvimento agrícola gerou, invariavelmente, atritos. E transformações na paisagem. Com o passar dos anos e a aproximação do agronegócio mecanizado, muitas famílias camponeses acabaram restritas em terrenos menores e afastadas das florestas de babaçu.

Foi nesse período em que as quebradeiras ingressaram no movimento sindical e entraram em contato com mulheres que viviam do extrativismo do babaçu em outros estados, enfrentando os mesmos problemas. “Nesse sentido, o babaçu foi um dos produtos responsável pelo sustento familiar que, na medida em que começou a ficar restrito, desencadeou um processo de precarização na vida das comunidades”, diz Roberta Lima, geógrafa e pesquisadora da Universidade Federal do Maranhão.

Percebendo que a continuidade do modo de vida que conheciam estava ameaçada, as quebradeiras de coco babaçu começaram a se articular. A partir da união de mulheres de várias comunidades, de diferentes estados, se fortalecerem e criaram no início dos anos 1990 o Movimento Interestadual de Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB).

“O Movimento foi criado porque as mulheres tinham o pensamento: a gente precisa ter independência, precisa ter organização e colocar a nossa voz. É isso que trás a libertação das mulheres enquanto extrativistas, trabalhadoras rurais, mulheres negras que a maioria são”, conta Rosalva. Nos mais de 30 anos de história, o movimento conseguiu espaço em conselhos nacionais relacionados ao meio ambiente, consolidou cooperativas, ajudou a estruturar políticas públicas e garantiu leis de defesa das palmeiras.

As quebradeiras formularam e aprovaram a Lei do Babaçu Livre em 13 municípios e um estado. A legislação garante às quebradeiras de coco o direito de livre acesso e de uso comunitário dos babaçus, mesmo quando as palmeiras estão dentro de propriedades privadas. E, além disso, a legislação impõe restrições à derrubada da palmeira.

ELO COMUM

Na análise da pesquisadora Roberta, quando as quebradeiras defendem a palmeira estão defendendo o modo de vida que tem o babaçu como centro. O que significa lutar para manter uma forma de viver integrada à natureza, que necessita do equilíbrio ambiental. Por essa razão, a geógrafa vê uma relação direta entre o movimento das quebradeiras e os processos de resistência de outras comunidades tradicionais maranhenses.

“A questão ambiental é fundamental para as quebradeiras como é também para os povos indígenas. Da mesma forma, a busca em retomar um território que foi usurpado conecta as quebradeiras com outras comunidades camponesas”, diz. Roberta avalia que a maioria dos assentamentos do Maranhão surgiram da luta de comunidades que anteriormente tinham terra: viviam e produziam em determinadas áreas que depois foram expropriadas.

No Cerrado maranhense os movimentos das comunidades convergem entre si porque, no fundo, os modos de vida das diversas comunidades dependem uns dos outros. Na realidade do Matopiba, onde a vegetação têm desaparecido de forma mais veloz e a fronteira do desmatamento segue avançando, as comunidades buscam se unir. Rosalva explica: “o diálogo que a gente quer alcançar é que o babaçu que tá ali naquela terra é daquele povo nativo que chegou ali antes daquele fazendeiro comprar ou grilar aquela terra. Ou, o peixe que corre naquele rio, que passa por dentro da terra do seu fulano, pertence aquele povo nativo que já estava ali pescando naquele brejo.”

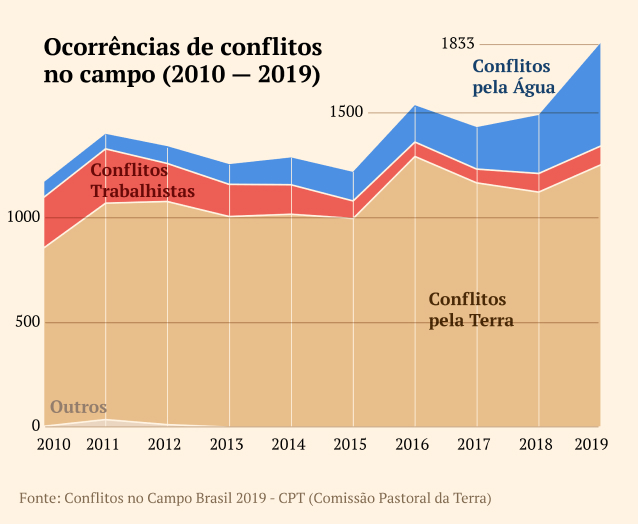

O Maranhão tem vivenciado um acirramento das disputas fundiárias entre comunidades tradicionais e novos empreendimentos em todo o estado. Na parte de Cerrado, as ameaças da chamada “segunda onda de conflitos” começaram a aparecer com mais força a partir de 2011. Nos últimos anos, Maranhão e Pará se revezaram na liderança nacional de números de conflitos, segundo os relatórios da Comissão Pastoral da Terra (CPT). Os casos envolvem fundamentalmente comunidades indígenas, quilombolas e sertanejas.

O projeto de avanço do agronegócio sobre 90% do Cerrado maranhense, consolidado pelo lançamento do Matopiba, é a ameaça mais direta. O ecossistema que cerca comunidades de quebradeiras sofre com a proximidade das lavouras de soja e eucalipto. E a transformação da vegetação nativa altera fundamentalmente o cotidiano de quem vive nas fronteiras do desmatamento. “Por isso que a gente trás essa nova proposta de ser humano, de produção, de gerar renda e alimento saudável sob a luz da agroecologia. Tudo isso para ajudar nessa oposição que a gente faz ao Matopiba. Pra continuar tendo o coco e a vida de quebradeira”, resume Rosalva.